Home

CAMPO Y CIUDAD

(01) Fuentes

(02) Artículos relacionados

(Prólogo de mi libro: "Entre el campo y la ciudad - Memorias")

Me crié, viví, estudié y trabajé en el campo, en pueblos de campaña y en la gran ciudad, de manera que conozco perfectamente la mentalidad y la idiosincrasia de la gente del campo, de los pueblos de campaña y de la gran ciudad, aún sin estudiar sociología, politología, psicología y otras “ciencias” que distorsionan la realidad y pretenden modificar las leyes de la naturaleza, cuando el universo entero sigue leyes inmutables que el hombre no puede ni podrá modificar.

La “Colonia Nueva Tierra”, ubicada entre Catriló y Lonquimay, fue el resultado del loteo de una estancia inglesa de diez mil hectáreas en chacras de doscientas o trescientas hectáreas, pobladas por una o dos familias cada una. Y en poco nada se diferenciaba la vida en aquella colonia de las de otras como la de Colonia Anchorena, La Indiana o Colonia Naveira, de aquellos pagos. Tendría cerca de unos mil habitantes afincados a su tierra. Había una escuelita de campo, con un matrimonio que hacía las veces director y maestra de unos cincuenta chicos que iban en sulqui o de a caballo, a veces enancados, y cursaban el ciclo primario repartidos en dos aulas de la escuela. Sus padres eran en general inmigrantes o descendientes, en su mayoría italianos y españoles. Gente de trabajo, afincados en la zona rural de la colonia; de manos rústicas y brazos fuertes templados por los trabajos de campo; de piel curtida por el sol de ardientes veranos y por el frío de crudos inviernos. Su contacto con el pueblo cercano era por viajes esporádicos de a caballo, en sulqui o en algún catango, para traer provisiones o hacer algún trámite. Su relación con la gente del pueblo solía ser cordial, en los remates feria de hacienda, con los molineros y herreros, el correo, los bailes de pueblo o la estación del ferrocarril, alguna consulta médica o algún nacimiento de sus hijos, paridos en el hospital público. No había banco en el pueblo ni teléfonos rurales, y las comunicaciones telefónicas se hacían en la cabina pública de la Unión Telefónica, con demoras de larga distancia de horas o días. La ruta no era pavimentada, los caminos medanosos o anegadizos y hasta cortados por acumulación de cardos rusos. Un “tren cortito” de dos vagones unía diariamente el trayecto Santa Rosa-Catriló-General Pico y día por medio pasaba “el tren Puelche” a Buenos Aires, con servicio de primera, segunda, coche comedor y camarote. No había colegio secundario en el pueblo, y muchos hijos de esos chacareros, una vez completado el nivel primario, si querían estudiar debían emigrar a Santa Rosa. No existía la electrificación rural ni redes de gas, y la calefacción se hacía a leña o Kerosene. Muy pocos tenían heladeras a kerosene, y el agua más fresca era del molino, de la bomba o del aljibe; los alimentos frescos eran producto de su propia huerta, o conservados en “la fiambrera”.

Entre esos chacareros recuerdo apellidos como Camiletti, Macrino, Visvek, Duca, Melusso, Giamelo, Casullo, González, Barriada, Milano, Polo, entre otros.

Esa vida de la colonia se fue apagando y perdiendo con el paso del tiempo. Muchos pobladores rurales, ante la poca rentabilidad y expoliados por los impuestos, se vieron obligados a arrendar o desprenderse de su propiedad, emigrando a “changuear al pueblo”, o como empleados municipales o de pequeños negocios, o como despachantes de combustible, “peones de patio” o dependientes de almacenes de ramos generales, como “chimangos” en la cosecha o bolseros en los galpones del ferrocarril, y otros oficios, y hasta llegado el caso, obtener algún “plan” de subsistencia. Algunos emigraron a la gran ciudad, ante la expectativa del trabajo en industrias y fábricas; algunos de ellos lograron abrirse camino y progresar en la gran ciudad, pero muchos, desilusionados, volvieron a sus pagos.

La gente de los pueblos cercanos tenían relación con la población rural, y algunos comprendían y conocían la vida y el trabajo sacrificado del campo, pero a otros, empleados estatales sobre todo, los separaba un modo de vida. En la gran ciudad llamaban a esos pobladores rurales “paisanos”, y si iban circunstancialmente al campo, se asombraban de ver “los pollos caminando crudos”. A su vez, los pobladores rurales los llamaban “gringos” o “puebleros”.

Muchas veces escuché a puebleros decir que “en el campo la alzan con la pala”, y sin conocer el campo, esos sabelotodo argumentan: “tenés cien vacas y a fin de año vendes cien novillos”. Pero lo que no saben esos sabelotodo, que cien vacas más cuatro toros de servicio, tienen ochenta u ochenta y cinco crías por año, la mitad hembras, algún porcentaje de las cuales deben conservarse para el remplazo de vacas secas, o viejas. Deberá disponer de una superficie no solo para las vacas de cría, sino también una adicional para los terneros de recría y engorde. Deberá mantener algunos caballos y algunas lecheras, y animales de corral y alguna punta de ovejas para consumo. Deberá arar y sembrar pasturas para alimentar las vacas, los terneros de recría y de engorde. Y tendrá gastos de sanidad veterinaria, vacunación, conservación de alambrados, molinos y aguadas.

También escuché argumentar a esos sabelotodo, que en el campo muchos compran camionetas o renuevan maquinarias. ¿Y que deberían hacer? ¿Seguir andando en sulqui y arando con herramientas de labranza tirados por caballos? La producción por hectárea se multiplicó con el tiempo, pero algunos puebleros pretenden que en el campo vivan y trabajen como lo hacían nuestros abuelos.

Alguien, refiriéndose a la gran ciudad dijo: "Igualmente tristes eran también las condiciones de habitabilidad. La escasez de casas para los ayudantes de peón en la ciudad era deprimente. Todavía hoy recorre mi cuerpo un escalofrío cuando pienso en aquellas tétricas madrigueras, los albergues y las habitaciones colectivas, en aquellos sombríos cuadros de suciedad y de escándalos”… y agregaba: "Demos al trabajador rural en toda la patria viviendas ordenadas, limpias y bellas; y preocupémonos de que tengan un trato decoroso que los dignifique como hombres y como labradores y de ese modo los privaremos del sentimiento de inferioridad que en parte conservan proveniente de épocas anteriores. Si llegan ahora a tener conciencia de que pertenecen a una comunidad y de que, como los demás, forman parte de ella, de que uno se preocupa por ayudarlos, entonces también sabrán que tienen obligaciones para con esta comunidad y no abandonarán el lugar en el cual se les ha colocado. Más poderoso que todas las reflexiones económicas, por necesarias que sean y puedan ser, es el sentimiento elemental del amor y el orgullo patrio."

Sin embargo acá, vastos sectores, que también son campo, viven en la miseria, con escuelas de chapa o sin ellas, en ranchos y con "hambre de agua". Y así llegamos al día de hoy, con un país que produce alimentos para trescientos millones de personas, pero un treinta por ciento de nuestra población pasa privaciones, miseria y hasta “hambre de agua”. Mientras tanto, un sector parasitario vive del estado y los subsidios, aumentando impuestos o creando nuevos sin tener en cuenta a grandes o chicos productores; muchas veces nuevos impuestos aplicados “por única vez”; por única vez para siempre, como el impuesto a los réditos, al cheque, a los bienes personales, a la riqueza y a las retenciones.. Sin embargo la gente de campo sigue trabajando, hasta que un día se les queden con todo. La gente de campo hace lo único sabe hacer, mientras una clase parasitaria aumenta impuestos para vivir como ricos, aun si serlo, o para pagar aduladores y aplaudidores, sin resignar parte de sus dietas y sueldos.

Pocos políticos o dirigentes vieron claramente que la producción y la población rural, aunque no es el único, es uno de los “sectores básicos” para solventar no solo la economía, sino para sostener la soberanía y para mantener los verdaderos valores, en vez de emigrar y apilarse y degradarse en las grandes ciudades. Una clase política infectada de trepadores, arribistas, corruptos y parásitos, no solamente no comprendió esto, sino que además, fomentaron el enfrentamiento y la división entre campo y ciudad. Recuerdo a un encumbrado dirigente que públicamente declaraba en su discurso, “corten los alambrados y vayan a votar”, sin tener en cuenta a quien se lo decía, y un peón rural de mis pagos, para ir a votar al pueblo, en vez de salir por la tranquera, cortó el alambrado para ir a caballo a votar. Recuerdo también cuando las protestas del sector agropecuario, que en las tribunas públicas trataban a los productores, tanto a chicos como a grandes, de “oligarcas”, “cómplices de la dictadura” … “genocidas”. Y recuero también cuando la boca de una mente extraviada vociferaba públicamente “rompan los silo-bolsas” … “quemen la soja y los campos para que no puedan cosechar”. No vale la pena dar nombres, porque son púbicos y notorios.

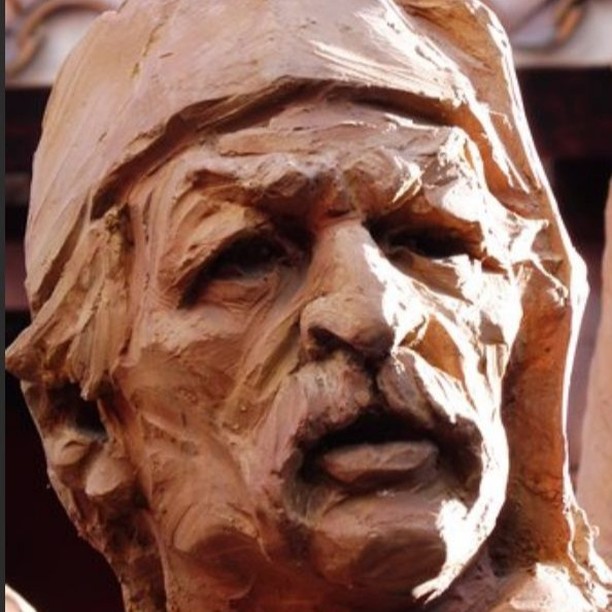

Leonardo Castagnino

Fuentes:

- La Gazeta Federal www.lagazeta.com.ar

- La Gazeta Federal www.lagazeta.com.ar

Artículos relacionados:

Fuente: www.lagazeta.com.ar

Compartir en:

![]() Leonardo Castagnino

Leonardo Castagnino

Historia

![]() La Gazeta Federal

La Gazeta Federal

en facebook